大腸ポリープとは

大腸ポリープは、大腸や直腸の内壁(粘膜)に形成される異常な細胞増殖による突起物です。その多くは良性ですが、ポリープの種類によってはがん化リスクがあるため、大腸がんの前段階とみなされます。

大腸ポリープは、大腸や直腸の内壁(粘膜)に形成される異常な細胞増殖による突起物です。その多くは良性ですが、ポリープの種類によってはがん化リスクがあるため、大腸がんの前段階とみなされます。

早期に発見して適切に治療することで、大腸がんの予防につながります。ポリープは無症状であることが多いため、健康診断や内視鏡検査が重要な役割を果たします。

大腸ポリープは、形状や性質によって分類されます。形状では、有茎型、無茎型、平坦型、陥凹型に分けられます。有茎型は茎のような細い部分で粘膜とつながっており、比較的切除が容易です。

一方、無茎型や平坦型、陥凹型は粘膜に広がっている形状で、発見や切除が難しい場合があります。特に平坦型や陥凹型はがん化リスクが高く、早期発見による切除が重要です。

大腸ポリープの種類と形状

Paris分類

隆起型(0-Ⅰ型)

有茎型(Ip):

ポリープに細長い茎があり、キノコのような形状。通常は腺腫性ポリープで、良性の可能性が高い。内視鏡で簡単に切除でき、術後の合併症も少ない。

亜有茎型(Is):

茎が短く、基部が広がっているタイプ。がん化リスクがやや高く、慎重な経過観察が必要。

表面型(0-Ⅱ型)

Ⅱa 表面がわずかに隆起

平坦型に比べて発見しやすいが、がん化のリスクがある場合も多い。

Ⅱb 平坦型:

腺腫性ポリープであることが多く、特に内視鏡検査で見逃されやすい。早期診断が重要。

Ⅱc 表面がわずかに陥凹:

陥凹部分ががん化しやすいため、内視鏡での観察時に注意が必要。

陥凹型(0-Ⅲ型)

表面が大きく陥凹しており、ほぼ確実に悪性または高度異形成を伴うため、早急な切除が必要。

性質別分類

性質による分類では、腺腫性ポリープが最も一般的で、がん化の可能性が高いとされています。この中でも管状腺腫はリスクが低めですが、絨毛腺腫は最もがん化しやすいタイプです。また、鋸歯状ポリープは右側結腸に多く見られ、がん化リスクが高いことで注目されています。過形成性ポリープは良性であることが多いものの、特定の条件下ではがん化の可能性があります。さらに、潰瘍性大腸炎やクローン病などの基礎疾患に伴う炎症性ポリープや、家族性大腸腺腫症(FAP)に関連する若年性ポリープも存在します。

腺腫性ポリープ

腺腫性ポリープは、ポリープの中で最も一般的なタイプ。がん化リスクは大きさや形状に依存し、大きさが2cm以上になるとリスクが著しく増加する。

管状腺腫は良性であることが多いが、時間の経過とともに絨毛腺腫に移行し、がん化リスクが増加。

鋸歯状ポリープ

鋸歯状ポリープは、特に右側結腸で多く見られる。がん化のリスクは形状に依存し、伝統型(伝統的鋸歯状病変)ではリスクが非常に高い。

過形成性ポリープ

小さく、直腸やS状結腸に多く発生。一般的に良性だが、特定の遺伝子変異を伴う場合はがん化リスクがある。

炎症性ポリープ

潰瘍性大腸炎やクローン病などの慢性的な炎症に伴うもの。通常はがん化しないが、基礎疾患自体ががん化リスクを高める要因となる。

若年性ポリープ

遺伝性疾患と関連し、若年層で発生することが多い。特に家族性大腸腺腫症(FAP)に伴う場合は、大量のポリープが発生し、放置するとほぼ必ずがん化する。

大腸ポリープの症状

大腸ポリープは多くの場合無症状です。しかし、ポリープが大きくなったり、がん化したりすると、血便や便通異常などの症状が現れることがあります。

大腸ポリープは多くの場合無症状です。しかし、ポリープが大きくなったり、がん化したりすると、血便や便通異常などの症状が現れることがあります。

- 血便(便潜血陽性)

- 便通異常

- 腹痛

- 貧血・倦怠感

血便は、ポリープ表面の損傷による出血が原因で起こり、肉眼で確認できる場合と便潜血反応で検出される場合があります。

便通異常は、下痢や便秘が繰り返される形で現れることが多く、腸管の一部がポリープで狭窄することで生じます。大きなポリープでは腹痛や腸閉塞を引き起こすこともあります。また、慢性的な出血が続く場合、貧血や倦怠感を伴うことがあります。

大腸ポリープの原因

大腸ポリープの原因は明確ではありませんが、いくつかの要因が関与しています。

食生活

食生活では、脂肪分が多く、食物繊維が少ない食事がリスクを高めます。特に、赤身肉や加工肉を多く摂取する人は、ポリープや大腸がんの発生リスクが高いことが示されています。逆に、野菜や果物、全粒穀物など食物繊維を豊富に含む食品を摂取することで、リスクを低下させることができます。さらに、ビタミンDやカルシウム不足もリスク要因として挙げられます。ビタミンDは細胞の正常な増殖を促し、腸内の炎症を抑える働きを持ちます。カルシウムは腸内で発がん物質と結合して無毒化する役割があり、適切な摂取が求められます。

生活習慣

生活習慣も重要な要因です。運動不足は腸内環境を悪化させ、ポリープの発生を促進します。一方で、週150分以上の中強度の運動を行うことで、リスクが低下することがわかっています。また、喫煙は腸内の酸化ストレスを増加させるため、ポリープの発生率を非喫煙者と比較して約2倍に高めます。アルコールも腺腫性ポリープのリスクを増加させるため、過剰摂取は避けるべきです。

遺伝的要因

家族性大腸腺腫症(FAP)は、100個以上のポリープが形成される遺伝性疾患で、放置するとほぼ確実にがん化します。リンチ症候群はDNA修復遺伝子の異常が原因で、大腸がんや他のがんのリスクを大幅に高める疾患です。

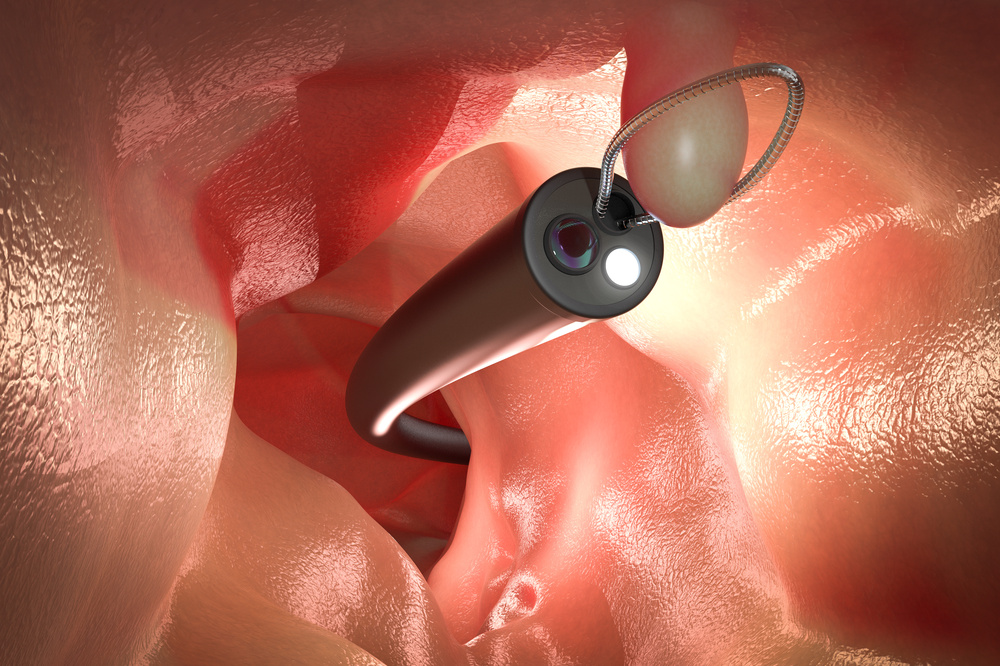

大腸ポリープの検査・診断方法

診断にはまず便潜血検査が行われます。これは簡便で非侵襲的なスクリーニング検査で、陽性反応が出た場合は精密検査として内視鏡検査が推奨されます。

診断にはまず便潜血検査が行われます。これは簡便で非侵襲的なスクリーニング検査で、陽性反応が出た場合は精密検査として内視鏡検査が推奨されます。

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)は、大腸ポリープを直接観察できるだけでなく、その場でポリープを切除することも可能です。特に平坦型や小さなポリープの検出に優れており、最も信頼性の高い検査方法です。

最近では、大腸カプセル内視鏡が導入されており、小型カメラを内蔵したカプセルを飲み込むことで非侵襲的に腸内を観察できます。この方法は、内視鏡検査が困難な患者さんに適用される場合があります。

CTコロノグラフィー(仮想内視鏡)は非侵襲的な画像診断法として用いられますが、観察のみでポリープの切除はできません。

大腸ポリープ切除

大腸ポリープ切除は、大腸内視鏡検査中に発見されたポリープを取り除く処置で、大腸がんの予防において重要な役割を果たします。

大腸ポリープ切除は、大腸内視鏡検査中に発見されたポリープを取り除く処置で、大腸がんの予防において重要な役割を果たします。

腺腫性ポリープのようにがん化リスクが高いものを切除することで、大腸がんの発生率を大幅に低減できることが科学的に証明されています。また、術後の適切なケアと定期的なフォローアップにより、再発リスクを最小限に抑えることが可能です。

このように、大腸ポリープ切除はがん予防の観点から極めて有効であり、適切に行われることで患者さんの健康寿命を大きく延ばす可能性を持っています。

※内視鏡での切除が難しい場合やがんが疑われる場合は、外科手術が必要です。これは部分切除や大腸全摘を含む治療法で、術後の合併症リスクを考慮しつつ行われます。

切除の方法

大腸ポリープの切除は、ポリープの大きさ、形状、性質に応じて以下の方法が選択されます。

- ポリペクトミー

スネアと呼ばれる金属製の輪をポリープの根元にかけ、電流を流して焼き切る方法です。この方法は有茎型ポリープに対して広く用いられ、比較的小型のポリープに適しています。切除後の出血リスクが少なく、短時間で完了するのが特徴です。 - 内視鏡的粘膜切除術(EMR)

平坦型や無茎型のポリープに使用される方法で、ポリープの下に生理食塩水を注入して浮き上がらせてから切除します。これにより、周囲の正常な組織を傷つけずに切除できるため、安全性が高く、切除後の病理検査用の組織も十分に確保できます。 - コールドポリペクトミー

電流を使用せずにポリープを切除する方法で、出血や穿孔のリスクが低いことが特徴です。特に5mm以下の小型ポリープに適しており、近年注目されています。術後合併症のリスクが非常に低いため通常の大腸内視鏡の際に施行可能であり、患者の負担を軽減します。 - 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

大きなポリープや早期がんに対して用いられる高度な技術です。ポリープを含む粘膜を、粘膜下層から剥離して切除します。この方法は、完全切除率が高い一方で、手術時間が長く、技術的な熟練が必要とされます。

切除後の注意点

大腸ポリープ切除後は、術後の合併症を防ぎ、回復を促進するために以下の点に注意する必要があります。

- 食事

切除直後は腸への負担を避けるため、消化の良い食事を摂取します。刺激物(辛いものやアルコール)や脂っこい食事は1週間程度控えることが推奨されます。特に繊維質の多い食品や炭酸飲料は、腸内にガスを発生させやすいため注意が必要です。 - 飲酒

アルコールは腸粘膜に負担をかけ、出血リスクを高める可能性があるため、1週間程度は控えるべきです。 - 入浴

術後24時間以内はシャワーのみとし、長湯や湯船への入浴は避けるよう指導されます。これにより、術部の出血や感染リスクを低減します。 - 運動

激しい運動や重い物を持ち上げる動作など、腹圧をかける行為は1週間程度避ける必要があります。これにより、術後出血や穿孔のリスクを抑えます。 - 定期検診

切除後は、再発や新たなポリープの発生を防ぐため、定期的に内視鏡検査を受けることが推奨されます。特に腺腫性ポリープが切除された場合は、1〜3年ごとに検査が必要です。

合併症のリスク

大腸ポリープ切除は安全性の高い処置ですが、まれに以下の合併症が発生することがあります。

- 出血

主に切除後24時間以内に発生することが多いですが、遅延出血が1週間程度遅れて起こることもあります。発生率は1%程度であり、多くの場合、内視鏡による止血処置が可能です。抗血栓薬を内服している場合には出血リスクが高くなるため、術後出血により注意が必要となります。 - 穿孔

ポリープ切除時に腸壁が損傷し、穴が開いてしまうリスクがあります。発生率は非常に低く(数千例に1例程度)、内視鏡的クリップによる閉鎖が行えない場合には外科的治療が必要となります。 - 感染

切除部位に細菌感染が起こることがあります。予防のため、抗生物質が投与される場合があります。 - 腸閉塞

特に大きなポリープを切除した場合や、多数のポリープを一度に切除した場合、腸管が癒着して閉塞を起こすことがあります。

大腸ポリープの予防方法

大腸ポリープを予防するには、健康的な生活習慣を維持することが重要です。

生活習慣の見直し

食生活では、食物繊維を豊富に含む野菜、果物、全粒穀物を積極的に摂取し、赤身肉や加工肉の摂取を控えることが推奨されます。また、発酵食品を摂取することで腸内環境を整え、炎症を抑える効果が期待できます。 適度な運動も予防に寄与します。週150分以上の中強度運動(例: 1日30分のウォーキングを週5日)を目標にし、筋力トレーニングを併用することでさらに効果が高まります。喫煙は完全に禁煙し、飲酒量は1日1杯(純アルコール20g以下)に抑えることが望ましいです。

定期的な内視鏡検査

大腸カメラは大腸がんの発生を未然に防ぐための最も有効な手段です。そのため、定期的な大腸カメラは大腸がんの予防と早期発見において極めて重要です。

50歳以上の人に推奨される内視鏡検査の頻度は、2〜3年に1回とされています。ただし、家族歴や既往歴、過去に切除されたポリープの種類や大きさによっては、さらに頻繁な検査が必要となることもあります。医師との相談に基づいて個々のリスクに応じた検査計画を立てることが重要です。

内視鏡検査は他のスクリーニング方法に比べて圧倒的に高い精度を持ち、小さなポリープや初期段階のがんを発見することが可能です。これにより、がんが進行する前に治療を開始できるため、治療成績が向上し、生存率の向上にもつながります。 患者さんにとって身体的、精神的負担を軽減するとともに、医療費の削減にも寄与します。

年齢によるリスク増加

一般的には50歳を過ぎると大腸がんの発生率は急激に上昇します。このため、50歳以上の人が定期的に内視鏡検査を受けることで、がんの発生を未然に防ぐことができます。特にこの年齢層では、がんの前段階であるポリープが発生しやすくなるため、検査を通じてポリープを早期に発見し、適切な処置を行うことが推奨されます。

当院では、40歳に差し掛かったら、一度、内視鏡検査を受けることをおすすめしています。

家族歴の影響

大腸がんの家族歴がある人は、一般的なリスクよりも大腸がんの発症確率が高まるとされています。特に1等親に大腸がんの患者がいる場合、そのリスクは2倍以上に増加することが研究で示されています。このため、家族歴のある人は50歳よりも若い段階で検査を開始し、検査の頻度も高めることが推奨される場合があります。